私たちの夢を叶え、これからも夢を育み続けるスタジオ ~出会い②~

私たちの夢を叶え、これからも夢を育み続けるスタジオ ~出会い①~から続く

不二建設株式会社の霜田さんとの出会いの前に、私たちは、税理士法人和敬会という税理士事務所の笹本さんという方と出会っていました。

教え子でつくば市内で「Kids Creation」を運営している宮嶋さやかさんの紹介です。

笹本さんにも私たちの夢を多いに語り、実務的な面でのアドバイスを頂いていました。

会社の設立、資金の調達、みらい平の物件を借りるにあたってなど、様々な相談に乗って頂きました。

私たちの「夢」に真剣に耳を傾け、実現に導いてくださったもう1人の方が笹本さんです。

そして、和敬会のボスである荒木さんも、私たちの活動や舞台作品に多いに共感してくださり、背中を押してくださったのです。

夢を描くのは自由ですが、形にするとなると、実務的な段取りはもちろん、運営していける可能性、継続性や将来性、様々なことがしっかりと見通せなければなりません。これらすべてにおいて全くの素人ですから、信頼出来る方に力になって頂かなければ、やはり夢は実現しません。和敬会の皆様も、「どうしたら私たちの夢が実現するか」を、一緒に考え、沢山力になってくださいました。

夢ばかりを描いた企画書が、こうして形になっていったのです。

この様な出会いがなければ、今、このスタジオは存在しませんし、日々のレッスンも存在しません。もちろん、沢山の生徒さんたちとの出会いも。

そう思うと、感謝しかありません。

このスタジオが出来るまで、劇団クリエの拠点としてのお稽古場がありませんでした。

毎回、交流センターやら、つくばカピオのリハーサル室やらを借りるのですが、その予約をするのもなかなか大変ですし、毎回必ず空いている訳ではありません。

どうしてもお稽古場が確保出来ず、困っている私たちに、快く学校の教室を貸してくださったのが、つくばインターナショナルスクール校長のシェイニー先生でした。シェイニー先生とは、劇団クリエのミュージカルに参加してくださったのがご縁です。以来、ずっと劇団クリエの活動を応援してくださっています。

シェイニー先生とつくばインターナショナルスクールのご厚意が無ければ、劇団クリエの活動は続けられなかったのです。

今でも、本番前には、広いアッセンブリールームを貸して頂いています。

シェイニー先生との出会い、そして、「あなたたちはアーティストだから、ちゃんと実務が出来る方と出会えなければね」とかつて仰ってくださった言葉も、忘れてはいけない私たちの大切な宝物です。

スタジオ設立から2年後、同じ建物の隣の部屋を音楽専用のレッスンスタジオとして借りました。

今、Factory of Dreamsの2つのスタジオでは、ヒューマンベイシス(リトミック)、ダンス、アート、音楽・ピアノ、ミュージカルのレッスンをしており、毎日沢山の生徒さんたちの笑顔があふれています。

0歳から大人まで、実に多様な方々がそれぞれの夢を育み、目標を持って、レッスンに励んでいるのです。

もちろん、劇団クリエのお稽古もしています。

私たちと関わる沢山の方の夢を育み叶えていくこと、それは、私たちの夢を育み叶えていくことでもあるのです。

開講から5年の月日が流れました。

これからも、このスタジオ設立の経緯と、出会った方々からのご恩を忘れず、「夢を育み 叶えていけるスタジオと私たち」であり続けたいと願い、このコラムに記録を残そうと、執筆いたしました。

私たちの夢を叶え、これからも夢を育み続けるスタジオ ~出会い①~

Factory of Dreamsのスタジオが開講して、4月に5周年を迎えました。

私たちが初心に帰り、これからを展望するためにも、このスタジオが、この場所に設立された経緯を、2回に分けて書きたいと思います。

それは、私たちの一つの夢を叶えられた経緯でもあり、更に私たちの夢を育み続けるための、節目としてでもあります。

ミュージカル劇団としての劇団クリエの活動を続けていた私たちにとって、拠点となる稽古場を持つことは長年の夢でした。そのスタジオで、週末の劇団のお稽古だけでなく、様々な表現活動やレッスンが出来たらというのも、夢でした。ミュージカルは、文学や詩、音楽、お芝居、ダンス、そして、舞台セットや道具、衣裳など多様な芸術が融合されたものであり、表現芸術を包括したものでもありますので、それらを生かしながら、生業としていけたらと思っていたのです。

私たちの「夢」をいっぱいに詰めこんだ企画書を携えて、つくば市内の不動産屋、建築会社など、数件を訪ねましたが、訪ねるほどに、夢は遠のいて行きました。

皆が集まりやすい駅周辺は土地が高く私たちには手が届かず、郊外は市街地調整区域でスタジオを建てること自体が難しいとのことでした。

「まあ、無理ですね」と言われ続け、これが最後と、紹介されて行った所でも、丁寧に話は聞いて頂けましたが、やはり難しいですねとのことでした。

スタジオを持つ夢は断たれ、淋しい心を引きずりながら、以前にも行ったことがあるつくば市内の住宅展示場に足を運びました。「たとえ実現しなくても、夢を見るのはただ(無料)だから」と。

その日は、火曜日で、展示場はお休みでした。1件だけ、営業している会社があり、モデルハウスの入り口に沢山の建物の写真が載っているパネルが置かれていました。

建物の外観の写真を見ながら、その中にダンススタジオ、ピアノのレッスン室、カフェコーナーなどがあることをぼんやりと想像していました。

すると中から出て来た方が、「どうぞどうぞ、どうぞ中へ!!」と、相当強引にお誘いしてくれます。誘われるままに中に入ると、椅子を勧められ、冷たいコーヒーを出され、まるで、家を購入する予定のお客様の様な扱いでした。少し物怖じしながら語り始めた「スタジオが欲しい」という話を真剣に聞いてくださったのは、不二建設株式会社つくば営業所所長(当時)の霜田さんでした。気づいてみれば、企画書を広げ、雄弁に語っている私がいました。

「演劇か~・・・・夢があるなあ・・・・・」と、遠くを見つめながらご自身の何かを追う様におっしゃった霜田さんが、今でも私の心に残っています。

今まで訪ねたり問い合わせたりした中で、相手の心が動くのを初めて感じた瞬間でした。

霜田さんは、何でも建てられるという訳にはいかない市街地調整区域であっても、持って行き方によっては、可能であると言うのです。

「可能性を考えてみましょう」ということで、展示場を後にしました。

展示場を出て30分ほどで、霜田さんから電話を頂きました。

余りにも対応が速く、話の内容も具体的で、驚きました。

その後、資金面や規模も含めて、どうしたらその夢が叶うかという具体的な話が進んでいくことになったのです。いきなりすべてが叶う訳ではありませんが、最も叶えたい所はどこか、それをふまえて話を前に進めてくださった霜田さんには、感謝しかありません。

後に霜田さんから、梅園、みどりの、そしてみらい平の物件を紹介して頂きました。家賃、アクセスのしやすさで、私たちは、全く知り合いもいない、活動してきたつくばでもない、みらい平にスタジオを構えることになり、今に至るのです。

出会いとは、不思議ですね。

数年温めて来た夢、そして諦めようと思った夢、それが、一人の方との出会いで、1時間ほどの話で、叶うことになっていくのです。

霜田さんとの出会いを振り返る度に、私たちも、本気で一人一人の生徒さんたちと関わり、その夢を育て、叶えて行ける、そんな指導者でありたいと、改めて思うのです。

「先生に出会えて良かった!!」と、思って頂ける様な。

つくばみらい市の表現(ダンス・ピアノ・ミュージカル)教室 本当に大切なものは目には見えない

先日、スタジオの先生方とこんな話をしました。

「体を使って表現するってさあ、まず、聴くことと、体と脳をつなげていくことだよね。」

「生徒が〇〇オーディションに受かりましたとかさあ、△△コンクールで優勝しましたとか、そういうことじゃないんだよね。」

「でも、そういうことは目に見えるし、わかりやすいし。私たちの指導を評価する基準になるものって、やっぱり目に見えるものだから。」

「本当に大切なものは、目には見えないんだって。」

「そっか・・・・・星の王子様だね。」

「この見えないものを大切にしているから、結果的に私たちは、子どもたちの『夢を育んで叶えてあげられる』んだと思う。」

言い換えれば、「目に見えない大切なことを、私たちが求め続けながら、子どもたちを大切に育てる」結果がスタジオの理念の「夢を育み夢を叶えるスタジオ」につながっているということですね。

実際に、オーディションやコンクール、受験に受かっている生徒さんもいるのですが、これは、あくまでも結果だと思っています。私たちにとっては、目的ではないのです。

音を聴く→感じる→合わせる→体と脳をつなげる→より良い表現になる

この様な土台が無い上に、小さいうちからバーレッスンやピアノの指の練習をしても、どうでしょうね。

子どもの頃に良い結果を出しても、途中で伸び悩み、心が折れてしまい、全くやらなくなってしまった人を沢山見ています。

踊り過ぎて脚や腰を痛めてしまったり、ピアノを弾きすぎて腱鞘炎になってしまって夢をあきらめてしまった人も多く見て来ています。

ピアノのクラスでボールを使ったり、ダンスやミュージカルのクラスでリズム打ちをしたりは、一見、そのレッスンとは無関係の様(目には見えにくい)ですが、関係大ありなのです。

下の写真は、ダンスクラスの基礎レッスンです。

ロープをまたいで「パー ケン パー ケン」「パー 前クロス パー 後ろクロス」をしながら、手は別の動きをするものです。

まずは、音を聴きます。

次に「パー ケン パー ケン」体の内部で躍動感を感じながら、音に合わせて跳びます。

実は、体を動かすと音が聴こえなくなってしまう、体を上手く使えないなどで、ここまでが出来ない生徒さんも多いのです。

でも諦めずに積み重ねていくと、必ず出来る様になっていきます。

これが出来る様になると、音に合わせて手と足と違う動作をすることで、耳と脳と体を沢山使っていくのです。そしてそれらがつながり、コントロールできるようになり、より良い表現が出来る様になります。これが、リトミックの基本です。

基礎、それは土台ですから、建物の上からは見えないのです。

それは、とても大切で、建物を建て始まってから補強するには、時間と手間が何倍も必要になります。今まで積み上げてきたものを一度壊さなければならないこともあります。

上記の様な、しっかりとした土台の上に、一つ一つのパーツをきちんと積み上げ、しっかりと接着していって、初めて大きな建物が出来るのですね。

この接着の部分や美観もとても大切です。

これは、また別の機会にお話したいと思います。

体を使うすべての表現芸術につながる塩塚さんの発声レッスン

私たちFactory of Dreamsの講師たちに大きな影響を与えてくださっている芸術家の一人に、テノール歌手の塩塚隆則さんが、いらっしゃいます。

どの様なことかと言いますと、

まず、ご自分の専門に対する向き合い方です。

常に求めることを止まず、レッスンの度に新しいことを提供してくださいます。

何と、それらは、体を使って表現する全てのことに通じるのです。

ミュージカルクラス、ダンスクラス、ピアノクラス、もちろん発声のレッスンの質の向上につながっています。

感覚的な指導や、やたらと練習することの強要、精神論が優先される指導などが多い表現芸術の世界に対し、彼は、一石を投じる存在だと思っています。

私たちは、常に根本を求め、論理を大切に、そして楽しく指導してくださるその姿勢と内容から、毎回、大切なものを得ています。

先日、劇団クリエで塩塚さんをお招きして、レッスン会がありました。

全体レッスン、その後の個人レッスンの間も、私たちは、ずっと塩塚さんの指導の場にいます。

個人レッスンの時、ダンス指導や振付をしている美穂先生が、塩塚さんの言葉を耳にすると、稽古場の隅に立って、手を上げたりつま先立ちしたりしていました。

レッスンの後で、

「いやあ、色んなことがつながりました。

そう、脇の下なんですよね。それから、膜。」

と。

(具体的に知りたい方は、是非、美穂先生のバレエ基礎のレッスンを受けてください)

塩塚さんのレッスンを受けることで、役者たちが声を出す前に、舞台に立つ姿勢そのものが変わってきます。

体の軸、骨膜への意識などは、体を使って表現する全てのものの基本なのですね。

でも、これを、体の構造や機能という視点からしっかりと紐解いている芸術家は、非常に少ないのです。

だから、私たちは、手探りや感覚で、これを求めてしまいます。

ひいては、精神論的な言葉や、才能の有無などで片づけてしまいます。

劇団クリエの役者たちだけでなく、クリエのスタッフであり、Studio Factory of Dreamsの講師である私たちにとっても、今回も得ることが沢山あったレッスンでした。

表現ワークショップであなたの学校、園、職場などに伺います

一昨日は、みらい平の次の駅「みどりの」駅近くの、みどりの学園義務教育学校に行って来ました。

8年生(中学2年生に該当)を対象にして、「コミュニケーション」をテーマに、お芝居、ピアノの即興演奏、ダンスをやりました。

お芝居では、「どこにフォーカスするか(自分の焦点を当てるか)」というテーマで、

1自分、2相手 3全体

を意識することを実際にお芝居をしながら体感しました。

ピアノは、生徒さんからお題をもらっての即興を中心に、こちらも、弾く人と聴く人のコミュニケーションを体感。

そして、ダンスは、音があって踊るものなので、音楽、それをれを聴く自分、表現する自分を意識して、踊りました。

以下の写真は、10月に、みどり流星こども園に伺った時のものです。

こちらは、12月の劇の発表に向けての、表現ワークショップです。

「宇宙に飛び出せ」という園の歌に振付をして歌った後、ロケットに乗って宇宙に出発しました。

表現芸術はコミュニケーションなのです。

私たちFactory of Dreamsのスタッフは、長らく劇団クリエでミュージカル作品の制作を手掛けて来ました。

そして、ヒューマンベイシスクラスのレッスンを積み重ねて来た私たちでもあります。

ですから、対象が大人でも幼児でも対応出来、色んな形のワークショップも出来るのです。

現在、大学での表現ワークショップも計画中です。

年齢、コミュニティを問わず、幅広く、コミュニケーションスキルを上げるためのワークショップをいたします。

ご興味がある方は、是非、お問い合わせください。

発表会が終わりました

Studio Factory of Dreamsの今年度の、それぞれのクラスの発表会が終わりました。

7月17日のピアノクラスでは、打楽器奏者の大内典子氏を迎えて、2台ピアノでの演奏でした。

どうしても孤独になりがちなピアノレッスンですが、個人レッスンの生徒さんもお友だちと、そして打楽器と一緒に合わせる経験をしました。

「音楽は、誰かと歓びを分かち合うもの」という、Factory of Dreamsの理念の元、アンサンブルで世界旅行を楽しみました。

8月5日はダンスクラスの発表会。

今回のテーマは、「challenge」でした。

生徒さん一人一人が、自分の課題にチャレンジしました。

舞台稽古で、お姉さんたちのカッコいい踊りを見て、ワンステップ上の自分にチャレンジし、更に何周りも大きく成長しました。

ダンスと同じ日に、ロビーではアートクラスのロビー展がありました。

「心の中にあるものを表現しよう」というテーマです。

それぞれが、思い思いに、様々な画材で表現していました。

ずっと、「好きなもの」「心の中に思い描いたもの」を制作してきたアートクラスの生徒さんたちですが、この展示会の後、年長の5年生のT君から、

「一人で好きなものを作るのもいいけど、みんなで何か作ってみたいな」と提案があり、ミュージカルクラスの舞台セット作りに取り組みました。作品のバースデーケーキに触発されて、幼児クラスのC君も、「お母さんのお誕生日のケーキが作りたい」と、挑戦しています。

発表会を機に、表現の幅がぐんと広がったアートクラスの生徒さんたちです。

そして、最後の発表は、ミュージカルクラスでした。

生徒さんが書いた原案を元に台本を書き、曲を作ったオリジナルのミュージカルです。

その名も「伝説の森のものがたり」。

アートクラスの生徒さんが作った舞台セットもとてもすてきでした。

生徒全員が、それぞれの役になりきって、心を一つにして、発表することが出来ました。

初めて通した時は、「不安」と言っていた生徒さんも、堂々と表現出来ていました。

Factory of Dreamsでのレッスンは、クオリティの高いものを、開放感のある雰囲気の中で提供しています。

発表会をご覧頂くと、どのクラスも、当スタジオならではのレッスンの成果を感じ取って頂けることでしょう。

スタジオも、生徒さんたちも、着実に成長を続けていることを実感した発表会でした。

みらい平のダンス・ピアノ・アート・ミュージカル教室 コロナ禍を振り返る

コロナの感染拡大が始まってから、3年以上が過ぎましたね。

学校が休校になり、スタジオでのレッスンも休業要請が出され、Stay homeがスローガンの様に叫ばれた、3年前。

その時、私たち、Factory of Dreamsのスタッフたちがまず必死で考えたのが、学校に行くことが出来ない子どもたちに「何が必要か」「私たちに何が出来るか」でした。

スタッフで考えたのが、毎日オンラインで子どもたちとつながることでした。

夕方5時15分から30分、美穂先生のストレッチと、上原先生の体で理解し表現する音楽ちょこっと講座、YouTubeでの世界のエンターテイメントや美穂先生の友人たちのパフォーマンスの動画共有、そして時々順先生のお芝居コーナーなどの企画でした。

Factory of Dreamsのスタジオ生、劇団クリエのメンバー、当時まだレッスンをしていたクリエ音楽教室の生徒など、私たちと関わりがある人たちなら誰でも、毎日、無料で参加できる企画でした。

それは、無我夢中の日々で、先の不安とか、採算とか、全く考えていませんでした。

そもそも、コロナが、こんなに長く私たちの生活を制限し続けることも、想像していませんでしたし、「何かしなければ!!」という思いしかありませんでした。

その日々を今振り返ると、以外に大切だったのは、5時5分からの、始まる前の10分間の交流でした。

鉢植えの植木の成長や、書いた絵や、作った工作、大好きなぬいぐるみ、ペットの紹介などなど、それぞれがしてくれました。スタジオでは見えない子どもたちの一面も見ることが出来ました。

画面越しではあるけれど、「こんにちは~ 元気?」という声掛けだけでも、子どもたちは、ちょっとほっとするのです。

しみじみと思ったことは、人は人との関わりを求め、その中で認め合うことがとても大事だということです。

皆が求めていること、私たちが出来ることを、「想像し、創造していく」という、私たちにとってもある意味試練の日々でもありました。

この、毎日ズームで会う企画は、学校が始まり、リアルでレッスンが出来る様になるまで続けられました。

志村けんさんが亡くなったことのショックは非常に大きく、だからこそ楽しいことをみんなでやろうと、参加無料のお楽しみ企画「うんじゃらげを踊ろう」「上原先生のオンラインピアノコンサート」なども企画しました。

「ウンジャラゲを踊ろう」は、2回企画し、それぞれ数十名の方が参加してくださり、画面越しであっても、沢山の方たちと繋がり、笑顔になれたことは、とても意義のあることでした。

コンサートでは、遠くはインドネシアの方、遠くに引っ越した元生徒、活動が休止になっていた鉾田の方なども含め、100名ほどが聴いてくださり、即興のお題をチャットで皆から頂いたり、沢山のお誕生日メッセージを頂いたりと、楽しい時間を共有出来たひと時でした。

また、即興演奏を初めて聴いた方も多く、新鮮だった様です。

コロナから私たちが学んだこと、それは、創造性は、困難に出会った時に人を逞しくし、人をつなげる力になるということです。

私たちは、いつ、予想もしない困難に遭遇するかわかりません。

その時に、身の安全を確保し、限られた状況の中で、楽しいことや有意義なことを生み出し、乗り越えていける、そんな力を持っていることが、非常に重要だと、改めて思いました。

それは、想像し、創造し、行動する力に他なりません。

日常が戻りつつありますね。

今日も私たちの心と脳をフル回転させて、レッスンに臨みます。

それが、次なる困難への準備でもあると思いながら。

新人研修を終えて 社長からメッセージを頂きました

Factory of Dreamsの順先生、美穂先生が、先日、新人研修をしたエルベ・インターナショナル社長の高久さんから、こんな嬉しいメッセージを頂きました。

土曜日はお世話になりました。

新人研修も色々やってきたのですが一番、順君やみほちゃん達に教えていただくやり方が優れていると思います。

どこのコンサルタントよりもしっくり行く内容で素晴らしいなと思っています。

これからも、こう言う仕事が増えるといいですね!

嬉しいですね。

「コンサルタント」と、Factory of Dreamsのスタッフとは、何が違うのでしょうか?

一つには、私たちは、舞台作品の制作を通して、長い時間とエネルギーを注いで、「人」を育てて来たスキルがあります。

もう一つは、「演劇はコミュニケーション」だということです。

お芝居は、セリフとセリフの間にある、あるいは相手の動きの中にある「思い」や「意味」を読み取る表現芸術でもあります。

舞台作品を作っている私たちの強みが、ここにあるのです。

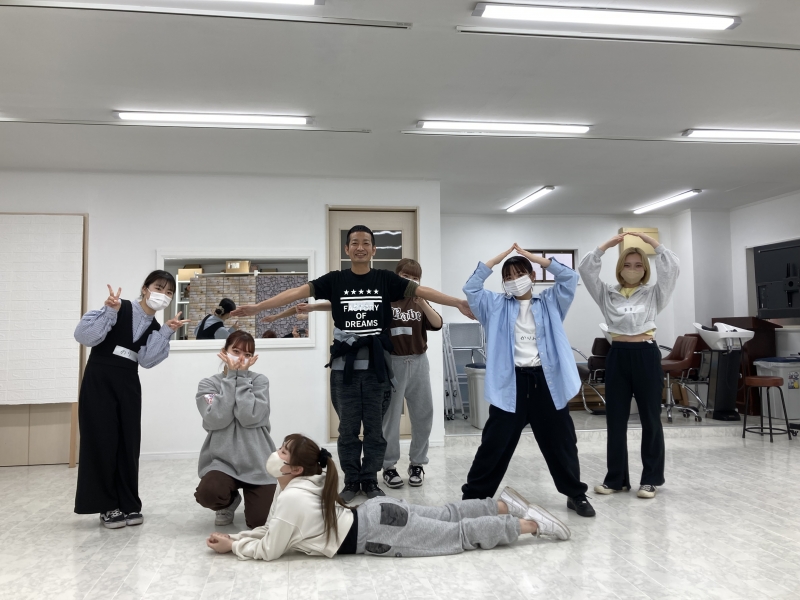

これは、研修の一コマ、「私は木です」の写真です。

1人が「私は木です」と「木」になると、挙手をして、次々、「何か」になっていきます。

1本の「木」から連想されてつながっていくものは、本当に自由で限りなく広げられるのです。そして、そこには思いがけない景色が生まれ、ストーリーが生まれます。

前の人の表現を受け入れながら、自分の発想も大事にしていく所も、ポイントです。

順先生は、それを「Yes and」という手法で受け入れていきます。

演劇作品を作る過程も、劇団クリエでは、この様にしていきます。

だから、役者が伸び伸びと、自発的になるのです。

接客も同じです。

新人さんが、相手(お客様)を受け入れながら自分の感性も発揮しながら仕事をして行けるヒントになるのですね。

研修では、新人同士も肌でお互いを感じながら、信頼関係も作っていきます。

私たちも、彼らが、美容師として、社会人として成長していくのを楽しみにしています。

今回の研修を依頼してくださった社長の高久さんは、劇団クリエのヘア・メークを長年担当してくださっています。

少ない予算の中で、色んなヘアスタイル、メークを生み出すアーティストでもあります。

早替えで着ける髷(まげ)や鬘(かつら)なども工夫して作ってくるクリエイターでもあります。

そして、エルベの経営者でもあります。

高久さんは、年に1度の稽古見で、役者たちの技術的な成長だけでなく、稽古場での居方、外部スタッフさんへの接し方などの成長を目の当たりにして、舞台作品作りの中に、人づくり(人材育成)の「鍵」を見出してくださったのでしょう。

私たちも、この様な研修が広まっていくことを願っています。

こんなこともしています 新人研修・社内研修・企業研修

Factory of Dreamsの順先生は、劇団クリエの演出家で役者でもあります。

劇団クリエの公演を観て、ファンになってくださった方から、「演劇の手法を使った心が動く企業研修」という提案を頂きました。

そして、劇団クリエのヘア・メークを手掛けてくださっているエルベ・インターナショナル社長の高久さんからも、

「新人同士が仲間意識を持てて、会社に早く馴染める様な研修を、演劇の手法を使ってやってもらえないだろうか?」

との相談がありました。

昨年の4月、エルベ・インターナショナルの新人研修を初めてやりました。

何と、1年後、その研修の甲斐あって、同期は、今も仲が良いそうです。

実は、同期といっても、年齢や学歴は様々だそうで、そこが一つになって、お互いの悩みを相談したりしながら、会社愛を培っていくのが、今まで難しかったそうなのです。

仲が良くなると、仕事の悩みもお互いに話しやすくなりますし、職場での孤立感もなくなります。職場や仕事が楽しくなると、職場が明るくなり、仕事の効率も良くなりますし、職場を盛り上げていく雰囲気も醸成されていきます。

そんな嬉しい結果が出たこともあり、今年も新人研修の依頼を頂き、順先生、美穂先生で行って参りました。

この企業研修、Factory of Dreamsの「教える」以外のもう一つの事業なのです。大事に拡げていきたい事業でもあります。

ホームページのトップページの下の方に、Factory of Dreamsの「歴史と経験」が記されています。

質の高い舞台作品の制作を目指すと記されていますが、それは、「人」が育たなければ叶いません。そのスキルが、Factory of Dreamsのレッスンにも生かされています。

「人を育てるスキルがある」これは、私たちの大きな特徴であり、強みでもあります。

私たちは、日々のレッスン以外にも、新人研修・企業研修・懇親会のファシリテーターなど、色々とお力になれますので、ご相談ください。

今回改めて思いました。

演劇の力って、すごいですね!!と。

私が教えた子どもたち

音楽担当の上原です。

私は、みなさんがびっくりするくらい長い間、子どもたちと過ごしています。今の生徒さんのお母さんが生まれる前から(笑)

その日々は、楽しく豊かなものでした。

「教える」ことも沢山あったけれど、一緒に「楽しむ」ことや、子どもたちから「教えられる」ことも沢山ありました。

発表会やコンサートや、劇団の公演は、いつも手作りで、色んな事をやりました。色んな物も作りました。